健康麻将における健康促進要因と今後の展開

麻雀という活動の要素について考えてみたい。いわゆる集団で集まって行うゲームのことである。過去には雀荘という遊技場があり、そこに集いお酒を飲んだり煙草を吸ったりしながらゲームを楽しむというイメージがあった。それが健康麻将とは程遠いイメージであることは知っての通りである。

ゲーム性は残しながらその他の不健康要素「酒を飲む・タバコを吸う・お金をかける」を排除したらそこにはゲーム性と集うという要素が残った。そして何より日中に集うという一つのサロンとして機能している。このことは健康維持・増進に対して大きな役割を持つだろう。

日中の活動と睡眠

睡眠と健康麻将について健康という視点から見てみよう。講演会などで「一日何時間寝るのが健康に良いのでしょう」という質問がよくある。その答えは、「6時間以上寝る必要はあるが、朝スッキリ目覚められたら決まった時間はない」である。睡眠の質も人それぞれであり、要は翌日しっかり活動するための睡眠をとれていれば良しなのである。ここに健康麻将の特徴である日中集うことの大切さが含まれてくる。

きょういく(今日行く場所がある)・きょうよう(今日用事がある)が大切だと言われているのはまさにこのことで、日中の活動をしっかりしていることが、健康の維持に重要なのである。人は朝起きて光を浴びる(曇りでも蛍光灯でもかまわない)と体内リズムがスタートする。この後14時間後にメラトニンが脳内で分泌されて2時間程度で睡眠に就くというのが体内の睡眠リズムの基本である。「集い」のために朝起きて出かけるという習慣は、こうした体内リズムを健康的に保つことに重要な役割を果たす。さらに午前からやるのは大変良い。

交感神経が立ち上がる10時を越えて11時頃に人の集中力は最も高くなる。この時に集中して脳を使っていることは非常に有意義だろう。また午後にかけてもこうしたゲーム性の高いイベントをやっていることで昼食後の眠気にも対応できる。できればであるが、麻雀が終了後、仲間と散歩や入浴などをして夕方に体温を温めると眠りの質がさらに良くなるとされている。このように目的を持った日中の集いの効能は一般的に思われるよりも高いと考えられる。

すわない・のまない・かけない

すわない・のまない・かけないを決めごととする健康麻将は、不健康な習慣を除いた集団ゲームとして健康的であることは自明だが、それら決めごとはどのように健康的と言えるのだろう。吸わないは当然のことと言えるが、飲まない、かけないはそのこと自体が健康と言うと少し違和感がある。もちろん飲まない、かけないに越したことはないのだが、それが健康に悪いと一概に言える訳でもない。

これら3つの禁止事項がどのように健康に寄与するかを考えたとき、「依存」という補助線を引いてみると理解の助けになるように思われる。喫煙はもちろん依存行為であるが、飲酒、賭け事どちらも依存症としての可能性を大いに含む。ここで依存症について少し説明すると、依存症は大きく、物質依存・プロセス依存に分かれる。この中で喫煙・飲酒は物質依存とされ、賭け事はプロセス依存に分類される。それぞれの違いがあるものの、依存の大きな要因として、「嫌なことを忘れるため」という動機が根底にある。

これはどういうことかと言うと、日常生活で嫌なことがあり、それを忘れるためにすう・のむ・かけるをすると依存になりやすいというのである。お酒が分かりやすいかもしれない。仲間と楽しくお酒を飲んでわいわい騒ぐという行為、これは依存になりにくい。キッチンドランカーという言葉があるように、孤独や嫌な日常を癒すために一人でただただ酒を飲むという行為(つまり現実を忘れるための行為)が依存への道を開くのである。また賭け事では、勝つか負けるか分からないときに脳内に刺激物質が沢山放出されると言われる。

つまりそのスリルを味わうために賭け事に依存するのである。そして嫌なことを忘れるためにスリルに依存していくので、負けても次の刺激のために賭け事を続ける。要するに麻雀をただ楽しむだけは依存にはならない。こうした危険性がなくむしろ麻雀というゲームをただ楽しむだけに集まり、皆でゲームをする。これはスポーツや音楽などと同じで文化的な活動と言えるだろう。

人との交流

最近はゲーム障害という言葉があるようにスマートフォンなどのゲームが流行しており、それらの健康被害が大きいと言われている。そうしたゲームと麻雀は何が違うのだろう。恐らく一番大きな違いは、リアルな場所に集まってゲームをするかどうかであると考えられる。

昨今のインターネットブームで当然麻雀もネット上で楽しむことがあるだろう。しかし健康麻将を想定した場合、それはやはりリアルな場所でのゲームが前提であることが大切である。それは何故か、2つ理由がある。一つ目はオフラインつまりリアルな場では孤独感を予防できる点であり、もう一つは長寿の要因となることである。孤独感の予防についてはあまり説明の必要はないかもしれない。

みんなで集まって麻雀をやっていることが、楽しく過ごせる1日であることは容易に想像できる。では孤独感が何故健康に悪いのかである。孤独という日本語の難しい部分であるが、孤独感とは誰かと繋がっていたいときに繋がれない心の痛みである。人によっては多くの人と繋がりたくない人もいるので、大切なのは必要な人と必要な分だけ繋がれることにある。多くの人の場に出向いてそこでゲームを楽しむということは、互いにゲームを楽しめる人を求めており、健康麻将に集う人も同様だろう。こうした場所はないより多くあった方が良い。

さらに長期的に孤独感を抱くことによる健康被害として、高血圧、冠動脈性心疾患、脳卒中、認知症、うつ症状などが報告されている。さらに孤独感を抱く人は、睡眠の質が低く、免疫システムに障害が起きる可能性が高くなるという研究報告もある(ホークレイ&カシオポ2010)。またネットゲームとの違いに着目してみると、インターネットの中に閉じた社会と、インターネットをハブとして現実社会で役立たせるのでは孤独感のレベルが違うのだと孤独研究の第一人者であるカシオポ教授は述べている。このことは一方で、ネットゲームだけで麻雀を楽しむのではなく、みんなで行う麻雀を楽しむためにインターネットゲームを活用することの大切さを言っている。ネットの中の空間でのゲームは単なる勝ち負け、技術の貴賤ばかりが表に出て、人と何かを楽しむというゲームの最も大切な部分を見落とされ易いのだろう。

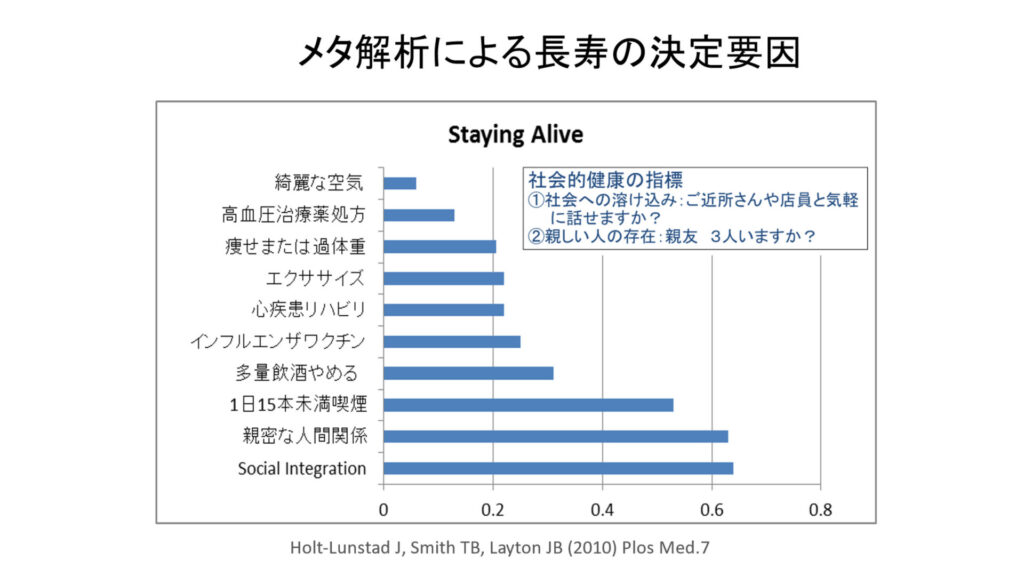

さらに驚くべき研究報告が存在する。科学研究の分野でもっともエビデンスレベル(科学的根拠)が高いとされるメタ解析という手法で分析された長寿の決定要因に関する研究では、社会との繋がり(社会に溶け込んでおり、友人がいること)は長寿に関する最も強い因子であったことが示されている。

さらに社会的繋がりが強い人は、弱い人と比べて早死にする確率が50%低く、社会的繋がりの欠如は喫煙や運動不足以上のリスクをもたらすという結果が報告されている(ランスタッドら2010図1)。こうした研究成果を見ると、孤独に打ち勝って世のため人のためがむしゃらに仕事をしているような社会的な成功者よりも、適度に仲間と楽しめる時間の余裕のある人の方が、健康長寿なのだろうと察することができる。

そしてその際のポイントは社会的包摂、つまり社会に溶け込んでいることなのであるが、老若男女問わず楽しめる健康麻将はまさにその要素が多く含まれている。好きな人同士が集まって行うゲームには、麻雀以外にもボードゲームやカードゲーム、最近はe-sportsなども存在するが、老若男女が楽しめ世代間交流が生まれる集い型ゲームとして健康麻将は最も社会性の高いゲームだと思われる。

Well-beingの促進

Well-being(ウェルビーイング)という言葉が昨今注目されている。富山県もWell-being先進県として色んな取り組みをしているが、このWell-beingがなぜ健康麻将と関係しているのか少し考察してみたい。まずWell-beingという言葉だが、これは「持続可能な幸福」という訳しかたができる、その対の言葉としてHappiness(ハッピネス)という言葉があるが、こちらの方は「その時々の幸福感」という意味を持つ。

つまり感情としての現在の実感と、人生そのものを踏まえたときにどの程度幸福であるかと考えられるかの違いである。持続可能な幸福は、「自分の強みを活かす」ことで実現すると分析したポジティブ心理学という分野の研究がある。そしてその強みの一つに「達成・勝利の追求」という要素がある。

つまりゲームでも人生そのものでも目標を成し遂げる、つまり勝利を得ることも持続可能な幸福の一つと言うのだ。麻雀に限らずゲームは基本的に勝負ごとでもある。その時に、上達や学習さらにゲームに没頭することで、幸福度が上がると言われている。ただここで難しいのは、勝負ごとは勝った時と負けたときとで幸福感情が著しく変化する点だ。もちろん誰だってできれば勝ちたいのであるから負けたときは幸福感が下がる。実はこの強みを発揮して幸せになるには一つ注意点がある。それは「その強みを誰かが発揮することで、周りにいる誰かが傷つけられないこと」であるとされている。ゲームで勝つのは悪いことではない。

誰かが勝っても誰もみじめにならないゲームであることが大切だ。それは一人ではなくみんなで楽しみながらゲームをしている状況である。これが麻雀において、特に「かけない」健康麻将において、もっともWell-beingに寄与すると考えられる点である。健康麻将は勝敗はあってもそれも含め学習し、上達を目指すゲームであることでWell-beingに寄与する文化的な活動として十分に評価に値すると考える。もう一つ、ライフステージという視点から幸福への寄与について考えてみたい。ライフステージと言うのは人生における幼少期、青年期、成人初期、壮年期、老年期といったある程度の年齢幅で区分して特徴をみるための段階を指す。

幸福研究の最も有名なものの一つにハーバードメディカルスクルールの80年にも亘る大規模研究があるが、この研究で分かったことの一つに50歳代で他者を育てていたり、何か世の中にとって大切なことに奉仕していた人は、その後の人生が幸福だったというものである。こういう人は「意味の守護神」と命名され、所謂自分のためではなく社会のために人を育成したり、ボランティアをしたりしているというのだ。これはつまり後継者を残していく作業とも言えるだろう。若い頃は楽しむこと、達成することなどが幸福の条件であってもある程度年齢を経ると「後世に残すこと」も幸福の一助となるようである。そこで、健康麻将では他者に技術を伝えることでより幸福に寄与することを活動の柱の一つにしてはどうかというのが私の最も大切に思う視点である。

麻雀というものはとかく初心者にはハードルが高い。役が沢山あったり、点数計算が難しかったり、こうした課題をネットではなく、それこそ集いの場で楽しく学べることで、初心者は健康と幸福のための麻雀に容易に取り組むことができるようになる。それは取りも直さず、教える側にとって持続的な幸福を醸成するものであることを推し量ることができる。特に壮年期以降の方は自身の健康麻将も楽しみながら「意味の守護神」として他者や次世代に知識やスキルを伝承していくことでより持続可能な幸福に繋がる可能性があることを述べて本文の結びとしたい。

今後の展望

ここまで健康麻将における健康と幸福の要素について私なりに解説してきた。これまで述べた通り健康麻将には多く健康と幸福の要素があることが理解できたし、今後改善すべき課題があるわけでもない。この集いゲームをする文化的な活動をより多くの人に楽しんでもらいたいというのが今後の展望となるだろう。

そこで今後の展開について、心の健康(メンタルへルス)という視点からより社会的に意義のある活動としての位置づけを提言する。健康麻将の高齢者層への波及健康麻将は老若男女誰でも楽しめるゲームであることは認めつつ、出来れば高齢者、特に女性層に広まることでより集いの要素が高くなるように思われる。実は高齢福祉の現場では各地で地区サロンというイベントが催されているが、実はそこには男性が集まりにくいという共通の課題がある。サロンでは健康維持のために体操をしたり、ゲームをしたり、学習したりと様々な企画がなされているのであるが、やはり男性はそうした場には出てきにくい。

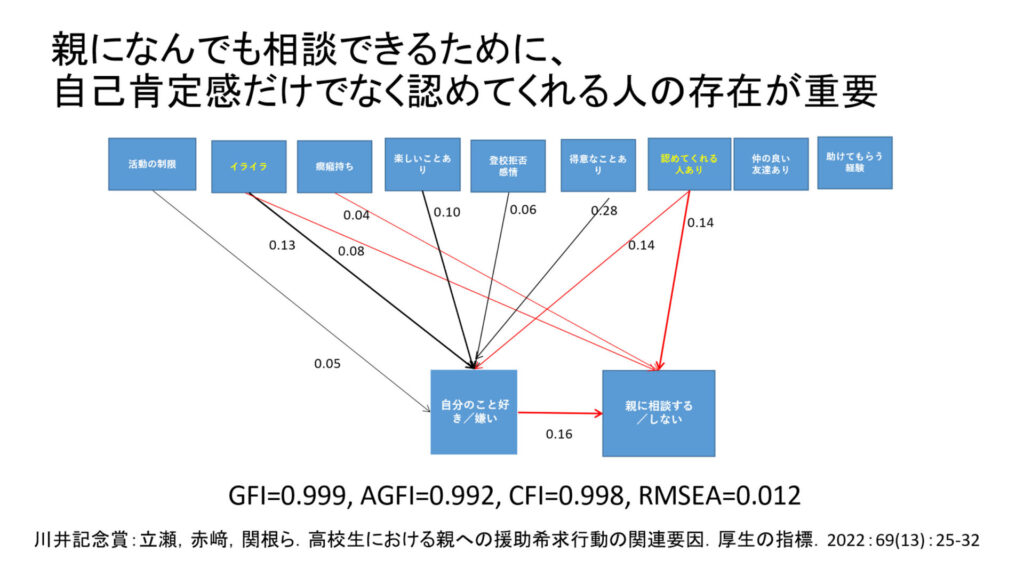

そこで、地区サロンでも健康麻将を普及してより男性高齢者が地域の場に出てきてくれることを願っている。また逆に麻雀といえば一部を除きやはり男性の間でのゲームというイメージがある。麻雀を知らない高齢女性に麻雀教室などで簡単に学べる機会を設けて、それを各地区に持ち帰って男性も地域に出やすい地区サロンというものを展開できれば、これは厚生福祉の一環として非常に役に立つ事業ではないかと考える。若者との交流 次は若者の呼び込みについてである。私たちは研究の一環で、若者は頼れる大人がいると、より援助希求(困った時に助けを求める)行動を行うことを疫学データによって証明した(図2)。この研究は友達の多さと関係なく、自分より年上の大人から認めてもらえる経験がこの行動を促進する可能性を示唆している。例えば高校生などは大人と違い、家庭と学校の2か所しか通いの場がないことがある。

こうした若者たちが何かに行き詰まり苦難を抱えたときに、家庭と学校以外の場所で認めてくれる大人の存在が必要だということ意味する。そしてその信頼できる大人たちが居る場が健康麻将を行っている会場であることも十分に考えられるのである。そうした意味で健康麻将の場が若者にとっての家庭や学校または職場以外の第3の居場所(サードプレイス)となることでより若者たちの健康、特に心の健康を維持する可能性を秘めていると考える。誰かと顔を合わすためのきっかけ 現代は孤立・孤独問題が急激に深刻化している。

それは核家族化、独居、そして高齢化といった様々な課題が急速に表面化していることにもよるのだが、何より気軽に他者を訪ねたり、連れ添って出かけたりということが日常的ではなくなっているという社会背景が大きいだろう。このことは、現代は人と会うためのもっともらしい口実が必要な社会であるとも言い換えられる。

そうした中、健康麻将が健康にも幸福にもそして、生きがいづくりにも寄与するという実証的な研究がなされれば、健康麻将に出かける理由が明確化する。それはまるで毎朝太極拳をしに公園に集まるかの如く、健康やその人の生きがいづくりのために健康麻将に出かけるのが当たり前という新しい健康文化を築くことに繋がると思われる。急げば回れになるが、健康麻将の社会的意義を、科学的な視点から研究していくために、健康麻将愛好者の積極的な関与による息の長い研究への協力が今後の発展の素地となると考えられる。

参考文献

・堀忠雄編著:睡眠心理学.北大路書房,京都.2008.・ジョージ・E・ヴァイラント:Aging Well(50代までに「生き生きした老いを」準備する).ファーストプレス,東京.2008.・ウィリアム・パトリック,ジョン・T・カシオポ:孤独の科学:人はなぜ寂しくなるのか.川出書房新社,東京.2010.・クリストファー・ピーターソン:ポジティブサイコロジー.春秋社,東京.2010.ロバート・ウォールディンガー,マークシュルツ:グッド・ライフ.辰巳出版,東京.2023.・ヴィヴェック・H・マーシー:Together(孤独の本質:つながりの力).英治出版,東京,2023.・Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB: Social relationships and mortality risk: a meta analytic review. PloS Medicine 7(7): e1000316, 2010. ・Hawkley LC, and Cacioppo JT: Loneliness Matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanism. Annals of Behavioral Medicine 40(2):218-27, 2010.・立瀬剛志,赤﨑有紀子,関根道和,山田正明,鈴木道雄.高校生における親への援助希求行動の関連要因.厚生の指標.2022. Nov: 69(13): 25-32(川井記念賞受賞論文).

講師プロフィール

富山大学学術研究部疫学・健康政策学助教 立瀬剛志(医学博士・公衆衛生学会認定専門家)(1972年生まれ・51才)

◆職名

富山大学学術研究部疫学・健康政策学助教

◆略歴

富山大学学術研究部 疫学・健康政策学講座 助教(医学博士)。富山県舟橋村出身、早稲田

大学第一文学部哲学科卒業後、富山県国際伝統医学センター、経済産業省北陸ライフケアクラ

スター研究会、北陸先端科学技術大学院大学にてそれぞれ研究員を経て、2006年に富山大学に

着任。2008年より2015年まで地域医療・保健支援部門副部門長を兼任、現在に至る。

◆資格等

・医学博士

・日本公衆衛生学会認定専門家

◆専門分野

公衆衛生分野における精神保健学・健康政策学

精神保健学(主に「コミュニティヘルス」「職場のWell-being」「自殺対策」)をテーマに地域現場の

調査分析を通した研究活動を実施

◆委員等

「富山市健康づくりプラン21委員」「舟橋村政策フェロー」「富山パラレルキャリア研究会代表

」「NPO法人富山カウンセリングセンター顧問」「一般社団法人若者生きづらさ寄りそいネットワ

ーク理事」など

◆その他

2023年11月厚生労働統計協会川井記念賞受賞(厚生の指標掲載論文)など